‘Ho passato degli anni un po’ duri quando ero giovane, perché al mio paese c’era la miseria’.

Parte così il racconto di Bruno Fabretti, di Nimis, classe 1923, che a settembre compirà 96 anni, 50 dei quali – ha svelato al Consiglio regionale del Friuli VG dove ha testimoniato la sua esperienza di deportato – passati a tacere; poi, nonostante il dolore ancora forte e il ricordo di quell’odore di unghie bruciate che non lo abbandona mai, ha iniziato a rievocare.

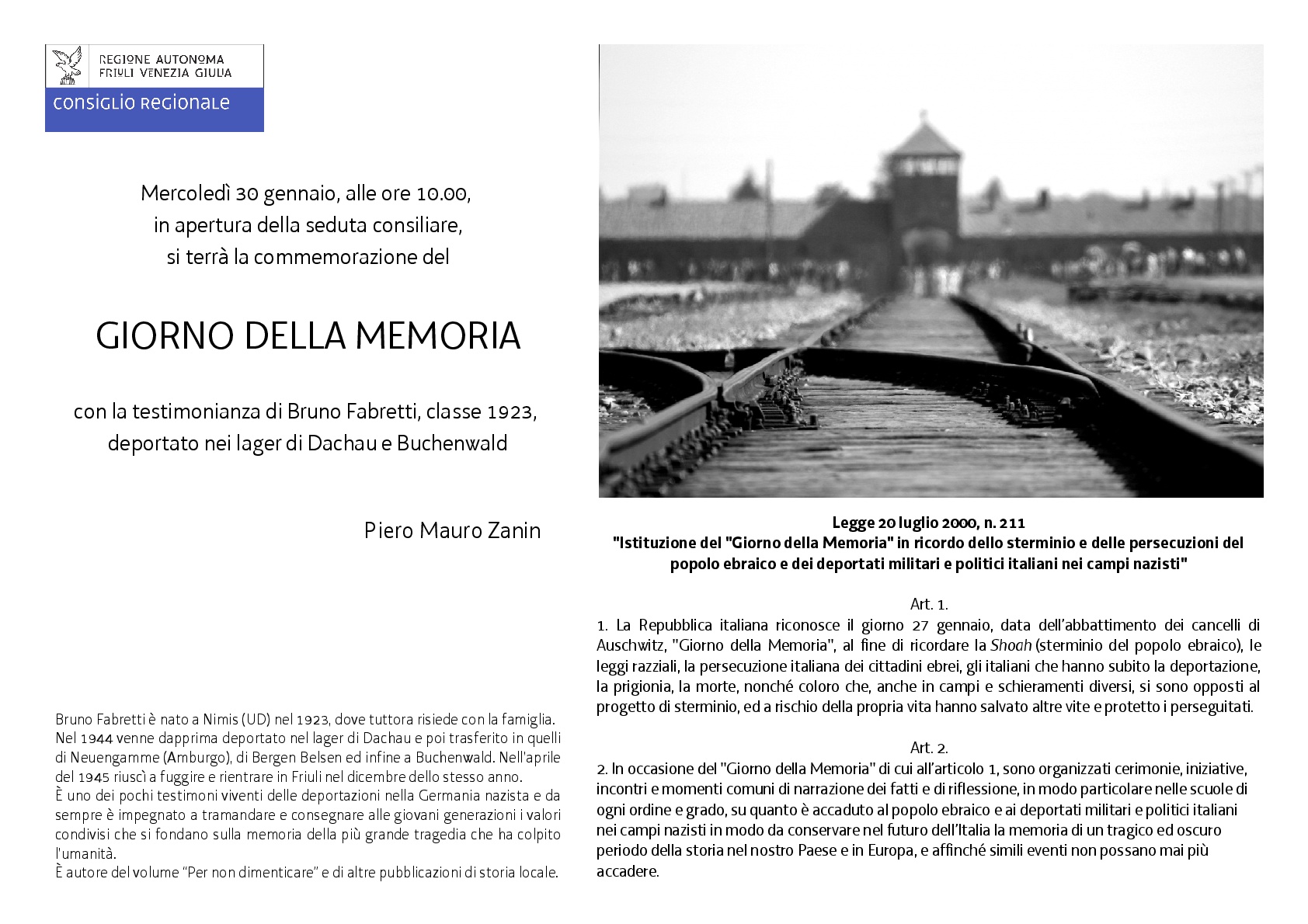

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha commemorato oggi, 30 gennaio, in apertura di lavori d’Aula, il Giorno della Memoria, istituto con legge nazionale nel 2000 per ricordare la Shoah, le leggi raziali, le deportazioni e lo sterminio nei campi nazisti. Quella di oggi è stata la sua 484esima testimonianza di cosa significhi essere un deportato dei campi di sterminio nazisti. Ed essere sopravvissuto, prima alle angherie e alla fame, poi al ricordo che ti fa urlare la notte.

A soli 13 anni, Fabretti decide di arruolarsi e così nel novembre del ’39 si ritrova prima a Roma, poi in Albania, aggregato all’11° Reggimento Alpini, Battaglione di Bassano; nel febbraio del ’40 è in Grecia, a proteggere il ponte di Corinto, poi a fare l’infermiere all’ospedale di Atene. Quattro anni senza tornare a casa, in balia dei tedeschi, prima amici e poi nemici – sottolinea nel suo ricordo -, a cui la madrepatria ci aveva abbandonati dopo il trattato dell’8 settembre con gli alleati.

Così, da prigioniero militare, finisce nel campo di concentramento di Gudy, vicino ad Atene, poi in Polonia, a Lodz, dove lavoravano da mattina a sera ma venivano trattati bene. Dopo due mesi, fa amicizia con un triestino e decidono di scappare.

Dopo 54 giorni di cammino, arrivano nell’allora Jugoslavia; il compagno va verso Trieste e lui arriva a Gorizia, diretto a Nimis, ma il paese era occupato dai tedeschi. Allora decide di andare a Porzus, dove fa il partigiano, prima con i Garibaldini, poi con gli Osovani. Ma il 25 e il 26 settembre 1944 i tedeschi invadono tutta la Padania, uccidono decine e decine di partigiani e mettono a fuoco i paesi: il 27 settembre bruciano Sedilis, Torlano, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano e Povoletto.

Allora scappa ancora, va a rifugiarsi a Taipana, ma vuole tornare a Nimis, a ritrovare i suoi genitori. Vi trova, invece, solo gente che scappa, con carretti e carriole carichi di vettovaglie, tutti diretti a Tarcento. Viene arrestato dai tedeschi, come tutti i giovani dai 15 ai 30 anni, portati in colonna per due giorni e due notti verso Udine e poi rinchiusi nelle carceri di via Spalato.

Il racconto di Fabretti prosegue con la deportazione a Dachau, nelle baracche da 650 uomini ciascuna. Non ci facevano lavorare – ricorda -. Stetti per due mesi senza fare nulla, dovevamo solo restare fuori dalle baracche dalle 5 di mattina alle 9 di sera.

Dopo due mesi, lo mettono su uno dei tanti treni stipati e puzzolenti e arriva a Neuengamme, vicino Amburgo, dove resterà sino al 2 gennaio 1945. Qui tolgono a tutti i vestiti, li radono e li disinfettano strofinandogli la pelle con delle scope, poi li tatuano con un ago arroventato: ‘Il mio numero è 62578, ed era scritto anche sulla divisa a righe blu’, ricorda Bruno. La cosa più difficile era capire cosa dovevano fare, perché nessuno dei prigionieri con lui parlava il tedesco e il kapò, un delinquente tedesco responsabile della disciplina della baracca, ci legnava sulla testa perché non capivamo i suoi comandi, non capivano i numeri che avevamo sulle braccia e così ci bastonavano sempre.

Da mangiare avevamo un pezzetto di pane e spalmavano una cosa che credevamo margarina, invece era il frutto degli esperimenti dei medici tedeschi con i cadaveri dei prigionieri. Ci portavano a lavorare al porto di Amburgo, anche quando a mezzogiorno in punto gli americani lo bombardavano: i tedeschi si rifugiavano, mentre noi dovevamo restare allo scoperto. Il problema era quando uno di noi trovava una patata, perché ci azzuffavamo perché volevamo mangiarla tutti.

Nel buio delle nostre camerate, ci chiedevamo chissà se i nostri sanno che siano qua e per tirarci su di morale e riuscire a sopravvivere, ci inventavano che cosa avremmo mangiato a pranzo, giocando a chi inventava il menù più buono. Dopo cinque anni che non li vedevo, mi chiedevo se i miei ancora si ricordassero di me e chiedevo a Dio: ‘Ma cosa abbiamo fatto di male per meritare tutto questo?’

Dopo un po’ di tempo non conoscevo più nessuno, perché lì era tutto un andirivieni; così diventai amico dei deportati russi, che un giorno decisero di fuggire proprio mentre cadevano le bombe su Amburgo.

I compagni scappano, ma Bruno resta ferito da una bomba a una gamba e all’addome. Più morto che vivo, lo riportano alla baracca, ma il kapò fa segno di no con la mano: il suo posto è sul cumulo di cadaveri del campo, a più di 20 gradi sotto zero. Ma sopravvive ancora e si ritrova a Bergen Belsen sino al 18 gennaio ’45, poi arriva al campo di Buchenwald, dove diventa addetto al forno crematorio, ‘dove le ceneri venivano prese dai contadini del luogo o gettate sulle strade per il ghiaccio come oggi gettiamo il sale. Il problema maggiore era quando moriva un ebreo arrivato da poco perché pesava ancora 60 o anche 70 chili e avevamo più difficoltà a gettarlo nel forno’.

Lì Bruno resta prigioniero sino al 3 aprile, ‘quando non sentimmo più l’urlo del kapò.

‘Giorni prima si udivano come rombi di temporale, invece erano gli alleati che arrivavano. Restammo chiusi nella baracca per ore per paura che le sentinelle ci sparassero, se uscivamo. Poi ci facemmo coraggio e uscimmo. Non c’era nessuno e restammo lì per tre giorni, mangiando briciole di pane. Io mi ricordai che nella latrina i tedeschi gettavano le bucce delle patate e le mescolavano alla melma per non farcele mangiare, ma io andai a recuperarle, le strofinai sulla casacca e le mangiai. Cercavamo anche erba da mangiare, ma non c’era nulla. Così il 9 aprile decidemmo di scappare’.

Altre peripezie e Bruno si ritrova all’ospedale di Weimar, dove un’infermiera gli toglie pulci e zecche dalle sopracciglia per due ore. Lo prendono in consegna i russi, che lo trattano bene, colpiti dai suoi 34 chili di peso. A fine aprile lo portano a Odessa, dove resta sino al primo dicembre, poi raggiunge Brindisi, dove dovrebbe restare in quarantena. Ma conosce un altro friulano e, tolte le tute a righe, scappano su un treno carico di tronchi che avevano capito andare a Nord. Si ritrovano a Mestre e vengono fermati. Ma la loro storia impietosisce tutti e così, con in tasca un biglietto regalato di prima classe, ripartono alla volta di Udine e di lì verso Nimis. Al paese scopre che il padre è stato impiccato dai cosacchi, la madre scappata e il fratello ucciso in battaglia. Comincia la ricerca della madre in tutti i paesi dove era stata: Tarcento, Buia, San Daniele, Feletto Umberto.

‘Stavo per uccidermi – dice Fabretti – quando il prete di Feletto mi dice di sapere dov’è e così mi porta da lei. Ci siamo abbracciati e pianto a lungo, tanto, io e la mia mamma. Tutti ci hanno aiutati, ma io volevo ritornare a Nimis con lei’. Così Bruno va a Udine a cercare un lavoro e si imbatte in un ex compagno del campo di Dachau che lo fa diventare guardia giurata presso la Brigata alpina Julia. Si presenta al comando, dove conoscono la sua storia, così gli danno la paga di un mese (circa 2.000 lire) e lo rimandano a casa a riposare, dicendogli di tornare dopo 30 giorni. Scopre, però, che per avere un lavoro doveva presentare il documento che attestava di avere la quinta elementare, e lui non lo aveva. Allora va a Tricesimo e con la complicità di un maestro se lo procura, ma lo deve pagare sei uova e un chilo di asparagi.

‘Stavo per uccidermi – dice Fabretti – quando il prete di Feletto mi dice di sapere dov’è e così mi porta da lei. Ci siamo abbracciati e pianto a lungo, tanto, io e la mia mamma. Tutti ci hanno aiutati, ma io volevo ritornare a Nimis con lei’. Così Bruno va a Udine a cercare un lavoro e si imbatte in un ex compagno del campo di Dachau che lo fa diventare guardia giurata presso la Brigata alpina Julia. Si presenta al comando, dove conoscono la sua storia, così gli danno la paga di un mese (circa 2.000 lire) e lo rimandano a casa a riposare, dicendogli di tornare dopo 30 giorni. Scopre, però, che per avere un lavoro doveva presentare il documento che attestava di avere la quinta elementare, e lui non lo aveva. Allora va a Tricesimo e con la complicità di un maestro se lo procura, ma lo deve pagare sei uova e un chilo di asparagi.

Il resto è storia recente e Bruno Fabretti oggi è sposato, ha tre figlie e un figlio, ma soprattutto è sereno: ‘Son tornato al mio paese, ho ricostruito la mia casa e ho fatto famiglia, ma ho perdonato – ci ha confessato – perché nel perdono ho trovato la serenità e la voglia di vivere ancora’.