Un collettivo di architetti under 35 con alle spalle esperienze all’estero, dal Giappone al MIT di Boston passando per Spagna e Norvegia, riunito sotto il nome di Campomarzio. Cinque giovani professionisti, già affermati, che hanno deciso di tornare in Italia e riunirsi insieme per lanciare una sfida: lavorare sul territorio e per il territorio. Architetti (col cervello) di ritorno, scherza il portavoce Pietro Ambrosini, “con la voglia di mettere competenze ed esperienze al servizio della collettività, provare a risolvere problemi e a dare un senso completo al progetto”.

Succede a Trento, città di origine dei protagonisti.

Una città particolare, la cui crescita è vincolata dai versanti montuosi che la circondano, e che negli ultimi decenni si è sviluppata verso nord e sud, fino a formare un unico agglomerato urbano che da Mattarello a Lavis si estende per quasi 16 chilometri. La distanza tra i punti estremi dell’insediamento urbano di Trento è equivalente a quella che bisogna percorrere tra zone periferiche contrapposte dei vasti agglomerati metropolitani di Milano e Roma.

In questo quadro solo un riordino e potenziamento del sistema della mobilità pubblica può garantire una più equa accessibilità e mobilità ai luoghi periferici, che sono, per forza di cose, più svantaggiati rispetto al centro. “Se nelle aree centrali delle città è possibile spostarsi a piedi o con la bicicletta grazie alla vicinanza dei servizi pubblici e alla presenza delle aree a traffico limitato- si legge nel progetto- più ci si sposta verso i margini esterni della città, più l’utilizzo dell’automobile diventa una necessità che incide inevitabilmente sulla qualità degli spazi pubblici. Le automobili sono infatti divoratrici di spazio pubblico (50 mq ad auto rispetto agli 8 mq della bici e ai 2 mq del pedone) e questo determina il fatto che le periferie, pur avendo molti spazi aperti, hanno pochissimi spazi pubblici destinati a piazze o luoghi di incontro e molte aree asfaltate occupate da strade e parcheggi. La differenza di qualità dello spazio pubblico tra centro e periferia è quindi fortemente legato al differente grado di utilizzo dell’automobile e dei mezzi pubblici”.

In questo quadro solo un riordino e potenziamento del sistema della mobilità pubblica può garantire una più equa accessibilità e mobilità ai luoghi periferici, che sono, per forza di cose, più svantaggiati rispetto al centro. “Se nelle aree centrali delle città è possibile spostarsi a piedi o con la bicicletta grazie alla vicinanza dei servizi pubblici e alla presenza delle aree a traffico limitato- si legge nel progetto- più ci si sposta verso i margini esterni della città, più l’utilizzo dell’automobile diventa una necessità che incide inevitabilmente sulla qualità degli spazi pubblici. Le automobili sono infatti divoratrici di spazio pubblico (50 mq ad auto rispetto agli 8 mq della bici e ai 2 mq del pedone) e questo determina il fatto che le periferie, pur avendo molti spazi aperti, hanno pochissimi spazi pubblici destinati a piazze o luoghi di incontro e molte aree asfaltate occupate da strade e parcheggi. La differenza di qualità dello spazio pubblico tra centro e periferia è quindi fortemente legato al differente grado di utilizzo dell’automobile e dei mezzi pubblici”.

Un disequilibrio che risulta ancora più marcato nel caso della città di Trento, dove fra l’altro soltanto il 60% della popolazione vive nel fondovalle, mentre il 40% vive in collina o in aree di montagna, e che il team ha voluto ripensare anche in chiave filosofica, a partire dai valori e dal recupero delle aree svantaggiate.

Un disequilibrio che risulta ancora più marcato nel caso della città di Trento, dove fra l’altro soltanto il 60% della popolazione vive nel fondovalle, mentre il 40% vive in collina o in aree di montagna, e che il team ha voluto ripensare anche in chiave filosofica, a partire dai valori e dal recupero delle aree svantaggiate.

Il piano urbano donato alla mobilità è frutto di un lavoro di un anno e mezzo, autofinanziato, per costruire una nuova città a misura d’uomo, per immaginare un futuro sostenibile. La proposta, presentata già in oltre dieci assemblee pubbliche, ora è pronta ad arrivare all’esame dell’assemblea cittadina.

«In un momento in cui tutti se ne vogliono andare non si può non notare che, soprattutto dal punto di vista urbanistico, architettonico, e paesaggistico in questo Paese c’è moltissimo da fare. La nostra idea è una scommessa sul futuro e sul territorio: la gratuità di questo lavoro di ricerca ha costretto la politica e la società a confrontarsi con le nostre idee e la necessità di creare una visione condivisa del tessuto urbano e del futuro». Un’attività che per Campomarzio è all’ordine del giorno tra convegni, ricerche, installazioni: attività di ricerca senza scopo di lucro che si affiancano alla normale attività professionale del collettivo.

«In un momento in cui tutti se ne vogliono andare non si può non notare che, soprattutto dal punto di vista urbanistico, architettonico, e paesaggistico in questo Paese c’è moltissimo da fare. La nostra idea è una scommessa sul futuro e sul territorio: la gratuità di questo lavoro di ricerca ha costretto la politica e la società a confrontarsi con le nostre idee e la necessità di creare una visione condivisa del tessuto urbano e del futuro». Un’attività che per Campomarzio è all’ordine del giorno tra convegni, ricerche, installazioni: attività di ricerca senza scopo di lucro che si affiancano alla normale attività professionale del collettivo.

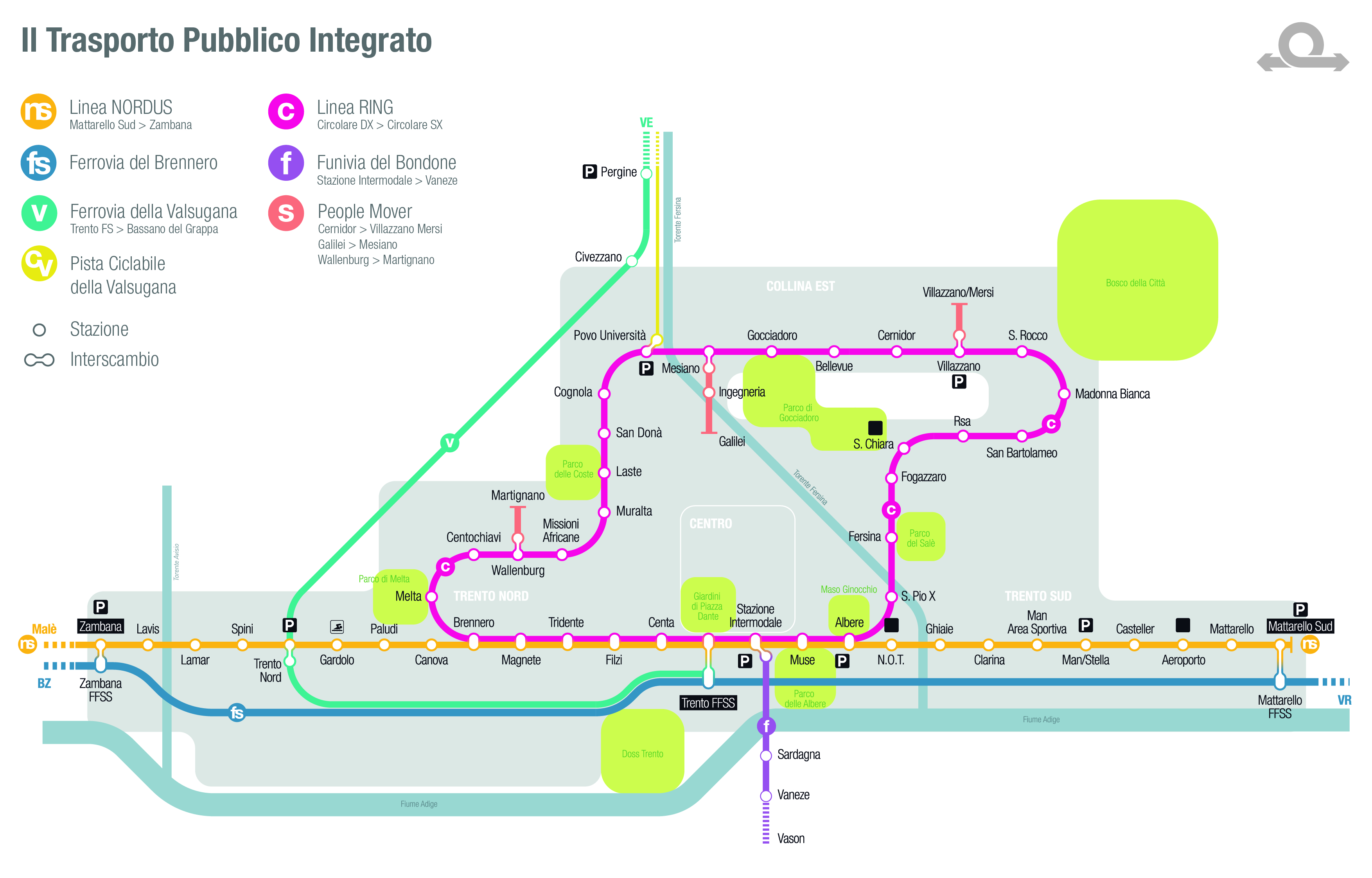

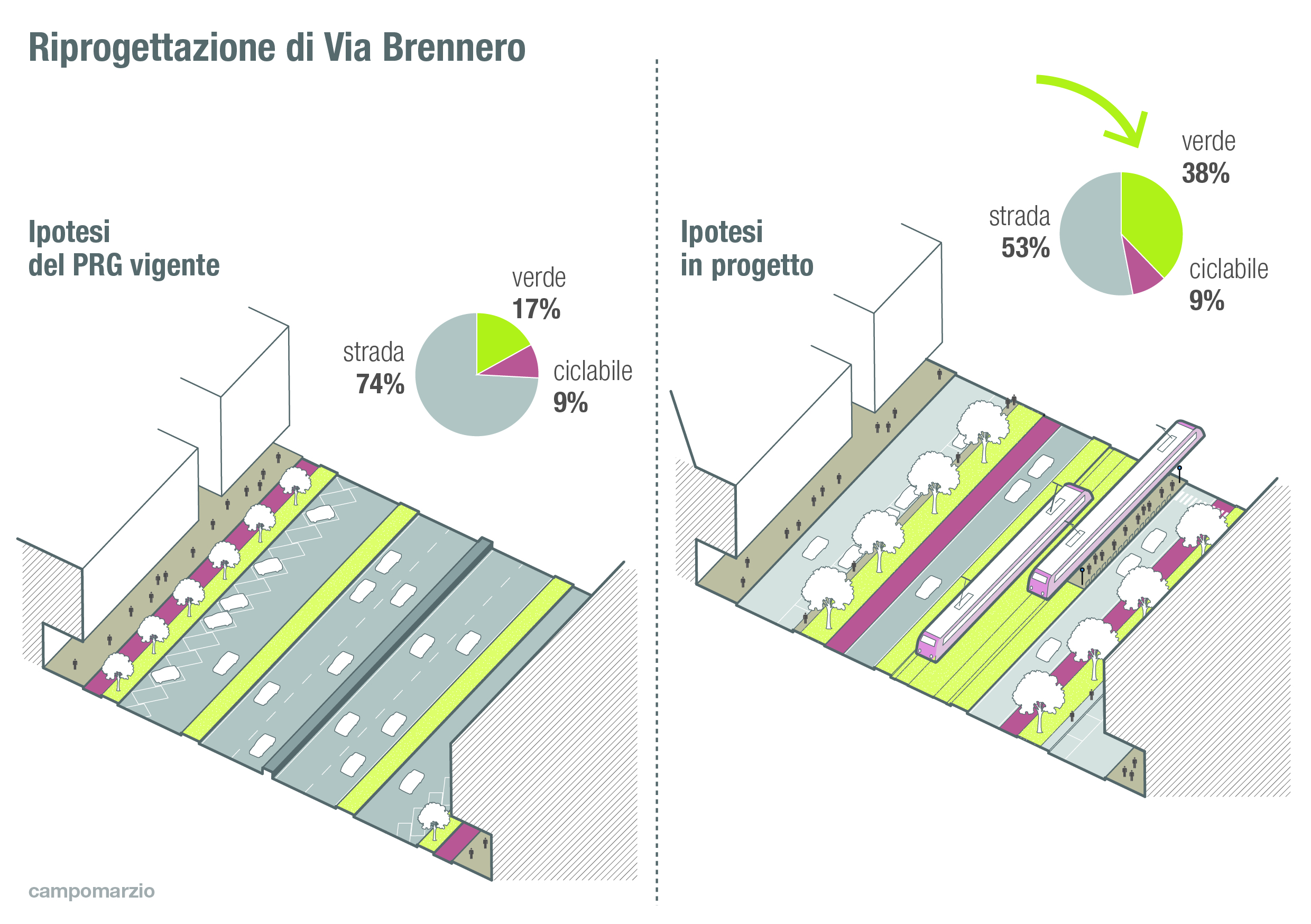

Tuttocittà 2026 – questo il nome del piano urbano della mobilità – approderà presto in consiglio comunale: leggero ed economico, punta al riutilizzo di infrastrutture dismesse e prevede la costruzione a Trento di due tramvie: una lineare nord/sud e una ad anello che sfrutterebbe 3 “corridoi di mobilità” già esistenti, reinterpretati per collegare livello basso e livello alto della città. «I 300 metri di dislivello che separano parte alta e bassa della città, unito all’estensione dell’abitato lungo tutta la valle – spiegano gli architetti – non aiutano l’utilizzo della bicicletta. La realizzazione di queste due linee, assieme al bypass della ferrovia della Valsugana e a due people mover, fornirà invece una cornice di campus diffuso dell’Università di Trento: collegherà facoltà, studentati e sistema di parchi mettendo a sistema ciò che ora non lo è». Importante anche gli effetti sulle periferie, soprattutto quella Nord, lungo via Brennero, con il quartiere che verrebbe finalmente ricucito al centro storico, chiudendo una ferita aperta ormai da cinquant’anni.

Tuttocittà 2026 – questo il nome del piano urbano della mobilità – approderà presto in consiglio comunale: leggero ed economico, punta al riutilizzo di infrastrutture dismesse e prevede la costruzione a Trento di due tramvie: una lineare nord/sud e una ad anello che sfrutterebbe 3 “corridoi di mobilità” già esistenti, reinterpretati per collegare livello basso e livello alto della città. «I 300 metri di dislivello che separano parte alta e bassa della città, unito all’estensione dell’abitato lungo tutta la valle – spiegano gli architetti – non aiutano l’utilizzo della bicicletta. La realizzazione di queste due linee, assieme al bypass della ferrovia della Valsugana e a due people mover, fornirà invece una cornice di campus diffuso dell’Università di Trento: collegherà facoltà, studentati e sistema di parchi mettendo a sistema ciò che ora non lo è». Importante anche gli effetti sulle periferie, soprattutto quella Nord, lungo via Brennero, con il quartiere che verrebbe finalmente ricucito al centro storico, chiudendo una ferita aperta ormai da cinquant’anni.

I costi? In linea con la necessaria salvaguardia delle risorse pubbliche: 10/11 milioni di euro a chilometro per la tramvia Nord/Sud, circa 100 milioni per l’anello di 16 chilometri che collegherebbe parte alta e bassa. Quasi cinquanta in tutto le fermate del nuovo sistema tramviario, quasi 100mila i potenziali utenti.

I costi? In linea con la necessaria salvaguardia delle risorse pubbliche: 10/11 milioni di euro a chilometro per la tramvia Nord/Sud, circa 100 milioni per l’anello di 16 chilometri che collegherebbe parte alta e bassa. Quasi cinquanta in tutto le fermate del nuovo sistema tramviario, quasi 100mila i potenziali utenti.

«Il progetto parte dalla convinzione che qualsiasi tipo di pianificazione urbana sia del tutto dipendente dalle scelte – e purtroppo anche dalle “non scelte” – che riguardano il sistema viabilistico e di trasporto pubblico e privato – spiega Ambrosini -. Per questo motivo il risultato della ricerca rappresenta la volontà di sensibilizzare la collettività sulla complessa questione della mobilità, ponendo particolare attenzione ai vincoli e alle opportunità che legano questo tema ai vari aspetti della pianificazione urbana. Perché il tema della mobilità non riguarda esclusivamente il rapido spostamento delle persone lungo un percorso, bensì la possibilità per ogni abitante di accedere con semplicità ai luoghi e ai servizi che la città già offre e che potrebbe offrire in futuro, aumentando in maniera diffusa la qualità della vita e offrendo opportunità di crescita in aree attualmente considerate sterili».

Campomarzio, fondato nel 2012, è guidato da cinque partner: Pietro V. Ambrosini, 30 anni, Michele Andreatta, 34, Alessandro Busana, 31, Daniele Cappelletti 33, Enrico Lunelli, 33. Il collettivo si avvale inoltre della collaborazione della filosofa e sociologa Teresa Pedretti, 34.

Campomarzio, fondato nel 2012, è guidato da cinque partner: Pietro V. Ambrosini, 30 anni, Michele Andreatta, 34, Alessandro Busana, 31, Daniele Cappelletti 33, Enrico Lunelli, 33. Il collettivo si avvale inoltre della collaborazione della filosofa e sociologa Teresa Pedretti, 34.

Tra le esperienze di Campomarzio ci sono: la vittoria del concorso internazionale Europan 10 a Genova, l’allestimento della Galleria della sostenibilità del Muse di Trento; la collaborazione con l’Università degli studi Trento per i nuovi laboratori di neuroscienze a Rovereto; il lavoro sull’alluvione di Firenze del 1966 per la Biennale del 2014 sfociato ora nell’installazione 4.11.66-4.11.16 che a Trento ricostruisce la mappa dell’allagamento della città in quei giorni.